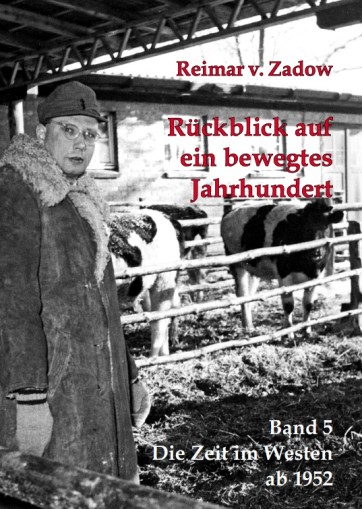

Reimar v. Zadow

Rückblick auf ein bewegtes Jahrhundert

Band 5: Die Zeit im Westen ab 1952

237 Seiten

mit Fotos

broschiert

Erschienen im Dezember 2010

Bestellung

Bestellungen bitte über familienverband@von-zadow.de

Preis: 12,00 €, Sonderpreis für Mitglieder des Familienverbandes: 7,00 €

Versandkosten in Deutschland (für ein Exemplar): 2,70 €

Es handelt sich hierbei um einen nichtgewerblichen Privatverkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

Bei Versand mehrerer Exemplare oder ins Ausland werden die Versandkosten per E-Mail mitgeteilt.

Inhalt

Der Esso-Hof in Dethlingen

Dethlingen

Dr. Greiff

Einundzwanzig Jahre im Dienst der GFK – davon drei Jahre in Fern-Ost

Bad Hersfeld

Anhänge

1. Leseprobe

Esso-Hof Dethlingen

Dethlingen, das war der Name des uralten Heidehofes, der seit dem Jahr 1948 zum Esso-Hof umgestaltet wurde. Der Eigentümer, Herr Emmann, wurde vom Grafen Medem immer als „bäuerlicher Aristokrat“ bezeichnet. Seinen einzigen Sohn und Hoferben hatte er im Krieg verloren, sein Stall war abgebrannt, und er selbst war daran innerlich zerbrochen.

Im Jahre 1952 war ich zum Betriebsleiter dieses Hofes berufen worden. Dadurch wurde Dethlingen zur ersten neuen Heimat der Familie. Das waren meine Mutter Sofie, siebzigjährig, meine Frau und unsere Kinder: Günter, zwölfjährig, Dankwart, Bettina und Friedemann fünf bis zwei Jahre alt.

Dieser Esso-Hof war ein Kunstprodukt. Nicht in Jahrhunderten gewachsen wie die schönen alten Niedersachsen-Höfe, umstanden von ihren uralten Eichen, sondern gewissermaßen aus dem Boden gestampft, um die Ernährungslage von Angestellten und Arbeitern einer großen Firma zu verbessern. Es musste schnell gehen, und erhebliche Mittel wurden dafür eingesetzt. Die Entstehungsgeschichte des Esso-Hofs wird etwa so berichtet: Im Jahr 1947 hatten die amerikanischen Repräsentanten der Standart Oil Company (abgekürzt SO, daraus konstruiert der Name „ESSO“) bei einem Besuch ihrer Hamburger Filiale festgestellt, dass die deutschen Kollegen sehr schlecht ernährt waren. Befragt nach dem Grund erklärten diese, sie hätten soeben den Weltkrieg verloren. Die Muttergesellschaft zeigte sich, hilfreich und tätig, bereit, diesem Zustand abzuhelfen: Als zusätzliche Nahrungsgrundlage sei schnellstmöglich ein Bauernhof zu akquirieren, auf dem Getreide und Kartoffeln produziert werden könnten, beides umzuwandeln in Schweinefleisch. Geld zum Bau und Ankauf amerikanischer Maschinen wurde in Aussicht gestellt. Brauchbare Bauernhöfe gab es damals aber weder zu kaufen noch zu pachten. Schließlich fand sich in der Lüneburger Heide ein Hof, dessen Erbe gefallen oder vermisst war. Die Gesamtfläche konnte mittelfristig privat angepachtet werden. Die Gebäude des neuen Hofes wurden auf einer angrenzenden staatlichen Fläche errichtet, ebenfalls pachtweise, aber wohl längerfristig. Die Produktion von Roggen, Kartoffeln und Schweinen begann, wurde aber durch die Währungsreform eingeholt (1948).

Was aber nun wirklich überraschend kam, das war der Widerhall fast der gesamten Landwirtschaft im Nachkriegsdeutschland auf die vielfachen Anregungen des Esso-Hofes. Es blieb ja nicht bei der Motorisierungs- und Mechanisierungswelle, sondern es war die Suche nach neuen Wegen, auf denen man sich auch als Bauer in der kommenden Industriegesellschaft behaupten konnte und nicht abgehängt wurde. Der Anstoß des Esso-Hofes dazu ging über die amerikanische Maschinenausrüstung weit hinaus. Er betraf die gesamte Viehhaltung ebenso wie das landwirtschaftliche Bauen, die Innenwirtschaft ebenso wie die Außenwirtschaft, die Bodenbearbeitung ebenso wie die Humuserzeugung. Das geschah nicht mit einem Schlage, sondern entwickelte sich ständig weiter. In den späteren Jahren war es geradezu typisch, dass die Besucher beim Aussteigen aus dem Bus oder Auto fragten: „Na, was gibt’s Neues bei euch?“

Das war die Situation, als ich für Dethlingen ausgewählt wurde. Ich musste sehr dankbar und froh über diesen unerwarteten Ruf sein und hatte aber dennoch vom ersten Tag an ein ungutes Gefühl. Trotzdem blieb ich vier Jahre in dieser Stellung. Im Abstand von mehr als fünfzig Jahren ist mir klar, dass meine Stellung von Anfang an falsch konstruiert war. Ich sollte ein „milchgebendes Wollschwein“ sein, ein Alleskönner, dieses unterbezahlt, unterprivilegiert und ausgenutzt. Doch das alles konnte meinen Tatendrang noch nicht lähmen. Das Schlimme war aber, dass ich vom ersten Tag an beargwöhnt, von einer Reihe hoch bezahlter Esso-Repräsentanten und Angestellten beaufsichtigt und nach kaufmännischen Maßstäben beurteilt wurde. Ich war spätestens seit Übernahme Altwuhrows im Jahr 1938 selbständig gewesen, hatte eigene Entscheidungen zu fällen und war – ganz besonders auch im Kriege – nie schikaniert, sondern immer anständig und mit einer gewissen Großzügigkeit behandelt worden, so wie das unter Offizieren selbstverständlich sein sollte. Die ganz wenigen Ausnahmen, bei denen Klein-Geister mich ducken wollten, hatte ich weggesteckt und innerlich darüber gelacht. Das war bei der Esso mit einem Schlage anders.

2. Leseprobe

Es begann mit einer Stunde Verspätung

Am 4. April 1956 meldete ich mich um neun Uhr in Bonn zum Dienst bei der GFK. [Die Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation wird in ihrer Geschichte und Entwicklung an mehreren Stellen in diesem Kapitel dargestellt.] Der Zeitpunkt war klare Absicht, ich hätte auch gut um acht Uhr erscheinen können. Doch ich wollte nicht wieder als übereifriger Anfänger eingestuft werden. In meinem Hinterkopf waren schlechte Erfahrungen durch verkehrte Einschätzungen, gerade im unteren Bereich der Hamburger Hierarchie. Das sollte mir nicht wieder passieren. Ein Mann wie Dr. Greiff würde wohl kaum vor neun Uhr anwesend sein. Ich irrte mich gründlich: Greiff war erlöst, dass ich tatsächlich da war, aber unzufrieden, dass ich nicht schon um acht Uhr erschien. Die erste Lehre: „Wir sind hier immer sehr pünktlich.“ Diese Mahnung galt für die nächsten zehn Jahre: Wo auch immer wir von da ab zusammentrafen, immer sah er demonstrativ auf die Uhr und zeigte sich zufrieden, wenn es fünf Minuten früher war als vereinbart. Für den noch ungeübten Autofahrer im ungewohnten Verkehr in unbekannten Gegenden war das gar nicht immer einfach.

Ich konnte ja nicht wissen, dass Greiff als Wochenendpendler zwischen Berlin und Bonn in seinem Büro auf der Couch schlief und Frühaufsteher war, wie ich selbst. Und Probleme wie „Status“ oder „Einstufung“ gab es bei ihm überhaupt nicht. Als Merkmal galt nur noch die Leistung und der Einsatz für die Sache. Ich war erlöst, fühlte mich wie im Himmel.

Und das blieb nun auch so.

3. Leseprobe

Wie ich Bad Hersfeld fand

Auf der Suche nach einem neuen Wohnort für unsere Familie war ich im Mai 1956 unterwegs zur Stadt Bad Hersfeld. Nicht nur unsere Familie sollte dorthin passen und für längere Zeit heimisch werden, sondern auch die zukünftige GFK-Geschäftsstelle für Hessen. In Weiterode bei Bebra hatte ich den Pfarrer Eberhard Eisenberg kennen gelernt. Ich war bei ihm mit unserem Schwager Hans Bungeroth zusammengetroffen. Eine west-östliche Kirchenpatenschaft hatte zu langjähriger Freundschaft zwischen den beiden Pfarrhäusern geführt.

„Sehen Sie sich doch mal unsere Nachbarstadt Hersfeld an“, sagte er. „Sie blieb vom Krieg verschont, und es könnte dort Wohnraum für Ihre große Familie geben, weit eher als in Marburg oder etwa Gießen. Die kirchlichen Verhältnisse sind friedlich, und die Schulen haben einen recht guten Ruf. Auch kulturell ragt Hersfeld etwas aus dem Durchschnitt heraus.“

Mit diesen Erwartungen im Kopf verließ ich die Autobahn in Obergeiß und tastete mich südlich nach Hersfeld vor. Die Landschaft gefiel mir, die Dörfer auch. Beim Ortseingang in der Homberger Straße sah ich links einen beachtlichen Berghang und beschloss, mir die Stadt erstmals von oben anzusehen. Von dort nahm sich die Stadt recht hübsch aus. Unübersehbar war der massige Turm der Stadtkirche. Ich fuhr nun in die Stadt, parkte auf dem Markt und betrat die erstaunlicherweise nicht verschlossene Kirche und setzte mich erstmals still auf eine der hinteren Bänke. Das Innere der schönen frühgotischen Kirche gefiel mir sehr. In meinem Kopf kreisten viele Gedanken. Ich weiß nur noch, dass ich mich irgendwie geführt fühlte, „in die richtige Richtung“, so würden wir heute sagen.

4. Leseprobe

Auftakt zu sechsunddreißig Musizierwochen

Noch Mitte April, unmittelbar nach Andreas‘ Taufe, nahm ich, diesmal allein und erstmalig von Hersfeld aus an einer Musizierwoche auf dem „Jugendhof“ in Rotenburg a. d. Fulda teil. Eingeladen dazu hatten die beiden „Hinterbliebenen“ aus dem Vorkriegs-Collegium Musicum Hermann Diener. Ihm war ich erstmals als junger Potsdamer Soldat im Jahr 1935 begegnet. Der Eindruck der „Kunst der Fuge“ in dieser Besetzung hatte mich nicht mehr losgelassen. Der dazu gehörige Berliner Cellist Ulrich Walz wurde im Jahr 1938 mein Cellolehrer, den ich von Landsberg aus regelmäßig aufsuchte. 1939 wurden er und seine Frau unsere Gäste in Altwuhrow. Hermann Diener und Charlotte Hampe hatten wir in Greifswald mehrfach im Konzert erlebt, aber nicht kennen gelernt. Um so mehr lernte ich nun – wieder 10 Jahre später – Dieners Schwägerin kennen, die Bratschistin Charlotte Hampe, dazu den Violonespieler Heiner Garff aus Kassel, dessen Instrument mich schon 1935 zu interessieren begonnen hatte.

Die Rotenburger Woche war das erste derartige Zusammensein von 36 Musizierwochen während der Jahre 1958 bis 1993.

5. Leseprobe

Unser eigenes Haus

1960 wurde für uns das Jahr unseres neuen Hauses in der Magdeburger Straße 9. Dahinter trat alles andere zurück. Nur meine berufliche Arbeit in ihrer Spannung mit der hessischen Regierung musste unvermindert weitergehen. Der Neubau wurde dennoch unser letzter großer Schritt am Ende der ereignisreichen fünfziger Jahre. Sie waren vollgepackt gewesen mit neuen Aufgaben.

Zeitpunkt und Ort für den Hausbau konnten wir uns nicht aussuchen. Der Entschluss wurde uns eigentlich aufgezwungen: Im Mai 1958 wurde mir der zwei Jahre davor beantragte Lastenausgleich [LAG] für den Verlust des 1100 Hektar großen Gutes Altwuhrow zuerkannt. Vermutlich war ich unter den ersten Vertriebenen, denen es gelungen war, die sehr hoch gelegten bürokratischen Hürden zu überwinden, – nicht ganz ohne Grund: Als ich im Februar 1945 meine Mutter und den fünfjährigen Günter aus Pommern herausbrachte, hatte Ilse mir alle wichtigen Unterlagen in einer Mappe mitgegeben, vielleicht hatte ich sie noch selbst ergänzt: Grundbuchauszug, Katasterauszug, Katasterkarte (1:5000). Nachweis der hypothekarischen Belastung usw. – Viele, die auf den Treck gehen mussten und von russischen Panzern eingeholt wurden, hatten mit dem Treckwagen alles verloren, dabei natürlich auch alles, was geschrieben oder gedruckt war. Unsere Freundin Sabine v. Grünberg, die 1948 aus Polen kam, besaß keine Geburtsurkunde. Ich habe in Grimmen/Vorpommern ihre Identität an Eides statt erklären müssen. Wie viele solche oder auch Rentenanspruchsbestätigungen ich für Altwuhrower Arbeiter habe abgeben müssen, weiß ich nicht mehr. Ich selbst war also in einer bevorzugten Lage.

Um aber in den Besitz auch nur eines Teiles der zuerkannten Mittel zu kommen, musste ich den Nachweis für den Bau eines Eigenheimes mit Einliegerwohnung erbringen. Das geschah dadurch, dass die LAG-Mittel zunächst als „Darlehen“ ausgezahlt wurden, die zwar zinslos waren, deren „Eigentumsvorbehalt“ aber erst Jahre später gegen Nachweis des Neubaus aufgehoben werden konnte.

Damit hatte die Regierung Adenauer Vorsorge getroffen, dass die Empfänger eines damals so ungewohnten „warmen Regens“, das Geld weder fröhlich verbrauchen noch sinnlos verjuxen konnten, sondern sich der Einmaligkeit dieser Eingliederungshilfe bewusst wurden – und blieben.

[…]

Bei meinem eigenen Bau hatte ich mit alledem nur wenig zu tun, das meiste ergab sich von selbst. Praktisch hatte ich ja auch überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Die soviel besungene manuelle Eigenleistung des Bauherrn blieb bei mir beschränkt auf wenige Stunden. Ich sehe mich noch mit der Schippe in der Hand Erde bewegen, um die Garageneinfahrt auszuschachten, zusammen mit dem treuen und unermüdlichen Herrn Albert Koch.

Ich denke, dass die meisten kleineren Einzelentscheidungen bei uns der Architekt Walter Becker gelöst hat: In welcher Richtung die Türen anschlugen, wohin Steckdosen und Lichtschalter gehörten, welche Art an Fußböden, wohin und wie groß in den Zimmern die Heizkörper. Er machte vernünftige Vorschläge, und wir nickten nur.

Dass wir finanziell für ein solches Unternehmen äußerst klamm waren und blieben, war nur gut: Daran scheiterten alle „Sonderwünsche“, die wir von einem Teil unserer bäuerlichen Bauherrn nur zu gut kannten und pflichtgemäß zu bekämpfen gewohnt waren.

Der Bau wurde im Frühjahr 1960 nach genauer Durchplanung und Vorarbeit begonnen. Es war das erste Haus in der noch unfertigen Magdeburger Straße. Einige Tage vor Ilses Geburtstag 1960 zogen wir ein und feierten das erste Weihnachten mit zwei provisorisch in den Garten gesteckten Weihnachtsbäumen.